Ein Leben im Kloster scheint heutzutage wie aus der Zeit gefallen, besten┬нfalls etwas f├╝r Aus┬нsteiger oder zum zeit┬нwei┬нligen тАЮDigital DetoxтАЬ. Und doch: In der Popul├дr┬нkultur sind M├╢nche, Nonnen und Kl├╢ster erstaun┬нlich pr├дsent тАУ nicht zuletzt in analogen und digi┬нtalen Spielen. ├Ьber deren Settings, Spiel┬нmateria┬нlien und Regel┬нsysteme werden Vor┬нstel┬нlungen von histo┬нrischen Ereig┬нnissen, Personen und Epochen erzeugt, die sich im Bewusst┬нsein der ├Цffent┬нlich┬нkeit oft leichter fest┬нsetzen als die Themen aus dem Geschichts┬нunterricht. Wer kennt nicht das geheimnis┬нvolle, d├╝stere Kloster, den immer fr├╢h┬нlichen M├╢nch mit dem Bier┬нkrug oder die Krieger┬нnonne, die in fantas┬нtischen Welten gegen das B├╢se k├дmpft?

Zeit also zu unter┬нsuchen, wie die Kloster┬нkultur in unter┬нschied┬нlichen Spiel┬нgenres und -mechaniken aufge┬нgriffen und verar┬нbeitet wird, welche Mecha┬нnismen dabei am Werk sind und wie Spiele in der Geschichts┬нvermitt┬нlung von kirchen┬нhisto┬нrischen Themen zum Einsatz kommen k├╢nnen. Der vorlie┬нgende Sammel┬нband unter┬нsucht diese Fragen anhand zahl┬нreicher Beispiele. Lesen Sie erste Ein┬нdr├╝cke in unserem Interview mit zwei der Heraus┬нgeber:innen, Anna Klara Falke und Lukas Boch.

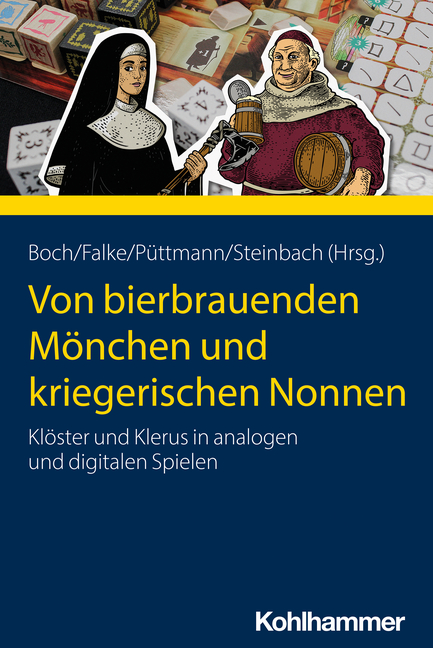

Boch/Falke/P├╝ttmann/Steinbach (Hrsg.)

Von bierbrauenden M├╢nchen und kriegerischen Nonnen

Kl├╢ster und Klerus in analogen und digitalen Spielen

257 Seiten. Kartoniert. тВм 28,тАУ

ISBN 978-3-17-042666-5

Frau Falke, Herr Boch, Sie sind beide Mitbegr├╝nder des Projekts тАЮBoardgame HistorianтАЬ und waren lange im Vorstand des тАЮArbeits┬нkreises Geschichts┬нwissen┬нschaft und Digitale SpieleтАЬ: Wie ist Ihr Interesse f├╝r das Thema тАЮGeschichte im SpielтАЬ entstanden?

Falke: Bei mir kam es vor allem durch die Arbeit im Museum. Dabei hat mich insbe┬нsondere inte┬нres┬нsiert, wo histo┬нrische Themen heut┬нzutage im Alltag vieler Menschen noch pr├дsent sind. Dabei bin ich schnell auf Spiele gesto├Яen, die eine hohe Ver┬нbrei┬нtung haben. Hinzu kommt, dass ich selbst auch gerne spiele тАУ sowohl analog als auch digital. Die Darstellung und Kon┬нstruk┬нtion von Geschichte in Spielen kann sehr gut genutzt werden, um einen Bezug zu histo┬нri┬нschen Themen her┬нzu┬нstellen. Das zeigt sich an ver┬нschie┬нdenen Aus┬нstellungs┬нkonzept┬нionen, an denen ich mit┬нgear┬нbeitet habe und die im Sammel┬нband kurz thema┬нti┬нsiert werden. Daraus entstand dann auch ein for┬нschen┬нdes Interesse und schlie├Я┬нlich die Idee, im Museum Abtei Liesborn eine Aus┬нstel┬нlung ├╝ber Spiele entstehen zu lassen.

Boch: Bei mir ist es ganz ├дhnlich. In meiner Familie wurde viel gespielt, so bin ich mit Risiko, aber auch Siedler von Catan sozia┬нlisiert worden. W├дhrend meines Geschichts┬нstudiums bin ich dann mit dem Konzept der Geschichts┬нkultur in Kontakt gekommen. Hier steht die Frage im Mittel┬нpunkt, wie in unserer Gesell┬нschaft Bilder von der Ver┬нgangen┬нheit entstehen. Seit Mitte 2020 promo┬нviere ich au├Яerdem ├╝ber das Mittel┬нalter im modernen Brett┬нspiel am Seminar f├╝r historische Theologie und ihre Didaktik der Universit├дt M├╝nster. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte in M├╝nster liegt dabei auf der Darstellung von Kirchen┬нgeschichte in der ├Цffent┬нlich┬нkeit, daf├╝r wollen wir das Konzept der Kir┬нchen┬нgeschichts┬нkultur eta┬нblieren. Die klaffende Forschungs┬нl├╝cke im Bereich der analogen Spiele war auch der Grund, warum wir mit unserem Projekt Boardgame Historian so aktiv sind.

Was k├╢nnen uns Spiele ├╝ber Kl├╢ster und Klerus lehren? Oftmals entsteht ja der Eindruck, es w├╝rde eher ein verzerrtes Bild voller Fantasy-Anlehnungen gezeichnet тАж

Falke: Wir d├╝rfen nicht vergessen, dass Spiele in erster Linie popul├дr┬нkultu┬нrelle Medien sind, die nicht den Anspruch haben, Ver┬нgangen┬нheit im Sinne der Geschichts┬нwissen┬нschaft dar┬нzu┬нstellen. Das ist auch gar nicht m├╢glich. Historische Abl├дufe sind viel zu komplex, um in einem Regel┬нwerk herunter┬нgebrochen werden zu k├╢nnen. Vielmehr lehrt uns die Dar┬нstel┬нlung und Kon┬нstruk┬нtion von Geschichte in Spielen etwas dar├╝ber, wie wir heut┬нzu┬нtage Geschichte ver┬нstehen und auf┬нfassen. Das Konzept dahinter, die Geschichts┬нkultur, erl├дu┬нtert Lukas Boch im Sammel┬нband in einem Aufsatz.

Boch: Anna spricht da einen sehr wich┬нtigen Punkt an. Wenn wir uns mit Kloster┬нkultur in Spielen besch├дf┬нtigen, geht es weniger um die Ver┬нgangen┬нheit, sondern viel┬нmehr um das Bild, das davon in der Gegen┬нwart vorherrscht. Die blo├Яe Frage nach der Triftig┬нkeit der Dar┬нstellun┬нgen w├╝rde daher viel zu kurz greifen. Es muss viel┬нmehr darum gehen, zu unter┬нsuchen, welche Narrative durch das Medium trans┬нpor┬нtiert werden und vor allem wie die Spiele es schaffen, eine his┬нtori┬нsche Atmo┬нsph├дre zu erzeugen. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei der Begriff der Authen┬нtizit├дt. Wir m├╝ssen verstehen, dass Authen┬нtizi┬нt├дt immer eine sub┬нjek┬нtive Kategorie ist. Was ein Mensch als histo┬нrisch wahr┬нnimmt, h├дngt ma├Я┬нgeblich mit seiner Sozia┬нlisa┬нtion bzw. seinen Seh┬нgewohn┬нheiten zusammen. Nicht umsonst ist das тАЮfinstere MittelalterтАЬ so beliebt, obwohl viele Medi├д┬нvisten die Epoche deutlich diffe┬нrenzier┬нter betrachten.

Falke: Es zeigt sich aber, dass bestimmte Stereo┬нtype vor┬нherrschen тАУ so werden in analogen Spielen, wie der Titel des Sammel┬нbandes ja deutlich zeigt, M├╢nche oft mit Bier in Ver┬нbindung gebracht. Das ist in den Spielen nat├╝r┬нlich recht ├╝ber┬нspitzt, aber im Kern geht diese Dar┬нstel┬нlung doch auf histo┬нrische Gegeben┬нheiten zur├╝ck, denn Kl├╢ster waren im Mittel┬нalter wich┬нtige Produ┬нzenten von Bier und anderen Lebens┬нmitteln. Somit ist nicht alles, was in Spielen darge┬нstellt wird, frei erfunden. Vielmehr kommt es sogar h├дufig vor, dass Autor:innen sich ├╝ber die in den Spielen dar┬нgestell┬нten Themen infor┬нmieren und bestimmte As┬нpekte mit ein┬нbauen, um die das Gef├╝hl der Authen┬нtizi┬нt├дt zu erh├╢hen.

Worin liegt die Besonderheit des Mediums Spiel gegen├╝ber anderen pop┬нkultu┬нrellen Medien wie Film oder Roman?

Boch: Im Spiel sind wir, anders als im Film oder Roman, aktiv beteiligt. So entscheiden wir in einem digi┬нtalen Spiel zum Bei┬нspiel selbst, wo wir hingehen, welchen Auftrag wir erf├╝llen wollen und wie wir unseren Charakter agieren lassen. Auch im ana┬нlogen Spiel liegt es an uns, wie wir inner┬нhalb des Spiels eine Geschichte ent┬нstehen lassen wollen. Ein Spiel ist oft┬нmals auch ein Gemein┬нschafts┬нerleb┬нnis, das wir zu┬нmin┬нdest beim Lesen eines Buches nicht haben. Der Austausch mit anderen ist beim Spielen viel mehr gegeben.

Falke: Hinzu kommt, dass wir in Spielen neben dem Thema oder Setting ein Regel┬нwerk haben, an das wir uns im Ideal┬нfall halten. Bei analogen Spielen m├╝ssen wir uns dieses selber bei┬нbringen, um das Spiel ├╝ber┬нhaupt zu ver┬нstehen тАУ wir haben hier also eine etwas gr├╢├Яere H├╝rde als bei Filmen oder B├╝chern und auch im Ver┬нgleich zu digi┬нtalen Spielen. Im analogen Spiel wird au├Яer┬нdem eine haptische Ebene eingebaut: Wir haben Spiel┬нmaterial, das wir in die Hand nehmen und mit dem wir inter┬нagieren. Das findet sich in keinem anderen Medium in diesem Ma├Яe.

Der Band behandelt ein breites Spektrum ver┬нschie┬нdener Arten von Spielen тАУ vom klassi┬нschen Brett┬нspiel, ├╝ber Tabletops, Sammel┬нkarten┬нspiele und Rollen┬нspiele bis hin zum Computer┬нspiel. W├╝rden Sie sagen, diese unter┬нschied┬нlichen Spiel┬нtypen be┬нein┬нflussen, wie kirchen┬нhisto┬нrische Themen jeweils trans┬нportiert werden?

Boch: Absolut! Je nach Genre hat das Thema eines Spiels andere Auf┬нgaben f├╝r das Spiel┬нerlebnis. Nehmen Sie bei┬нspiels┬нweise klassische Echt┬нzeit┬нstrategie┬нspiele wie Age of Empires. Eine Story kommt, wenn ├╝ber┬нhaupt, nur in тАЮKampagnenтАЬ vor. Das histo┬нrische Thema ist eher in Form von Geb├дuden oder mili┬нt├дri┬нschen Ein┬нheiten pr├дsent. Bei Rollen┬нspielen ist der narra┬нtive Teil ungleich h├╢her. Es ist wichtig zu ver┬нstehen, dass ver┬нschie┬нdene Spiel┬нgenres unter┬нschied┬нlich funk┬нtionie┬нren und sich auch an unter┬нschied┬нliche Ziel┬нgruppen richten. Gleiches gilt f├╝r die Unter┬нsuchung von analogen und digi┬нtalen Spielen. Deswegen sind wir auch so stolz, dass wir in dem Band so viele Expert:innen zu unter┬нschied┬нlichen Spiel┬нgenres ver┬нsammeln konnten und erst┬нmals in einer Publi┬нkation auch ana┬нlogen Spielen einen gleich┬нbedeu┬нtenden Platz einr├дumen.

Falke: Das ist ein sehr span┬нnendes Thema, das noch viel mehr unter┬нsucht werden sollte! Wir k├╢nnen auf jeden Fall sagen, dass d├╝stere Motive wie тАЮKiller┬нnonnenтАЬ, die Aurelia Brandenburg in ihrem Beitrag untersucht, h├дufiger in digi┬нtalen Spielen vor┬нkommen, aber kaum in analogen. Das ist nat├╝r┬нlich nur ein Bei┬нspiel unter vielen. Gerade in Brett┬нspielen wird das Mittel┬нalter all┬нgemein eher als freund┬нlicher Sehn┬нsuchts┬нort dargestellt. Das kann im digitalen Spiel deutlich d├╝sterer sein.

Dass Spiele einen anderen Zugang zu histo┬нrischen In┬нhalten bieten als beispiels┬нweise Schul┬нunter┬нricht und Lehr┬нb├╝cher, wird ja sicher┬нlich gezielt genutzt. K├╢nnen Sie ein paar Bei┬нspiele nennen, wie Spiele in der Geschichts┬нver┬нmitt┬нlung eingesetzt werden?

Falke: Dazu muss man erst einmal den Begriff Spiele etwas unter┬нteilen: Es gibt soge┬нnannte consumer games, die f├╝r einen breiten Markt geschaffen werden, und soge┬нnannte serious games, die gezielt f├╝r das Erlernen bestimmter Themen konzipiert werden. Serious games werden in der Geschichts┬нvermitt┬нlung gezielt einge┬нsetzt, beispiels┬нweise in Aus┬нstel┬нlun┬нgen, bei denen minigames Inhalte vermitteln. Aber auch consumer games bieten sich f├╝r die Geschichts┬нvermitt┬нlung an, so sind wir beispiels┬нweise mit einigen Lehrer:innen im Kontakt, die Spiele im Unter┬нricht nutzen.

Boch: Dabei ist wichtig zu betonen, dass histo┬нrische Themen nicht richtig darge┬нstellt sein m├╝ssen, um diese zu behan┬нdeln тАУ vielmehr geht es darum, im Sinne der Public History zu unter┬нsuchen, wie bestimmte Themen darge┬нstellt werden und warum. Abseits des histo┬нri┬нschen Wissens k├╢nnen Spiele aber auch die Medien┬нkompetenz st├дrken, so k├╢nnen beispiels┬нweise kritische Dar┬нstel┬нlungen hinter┬нfragt werden. Das war uns auch in der Aus┬нstel┬нlung ein gro├Яes An┬нliegen, wie in dem Beitrag von Anna Falke dargelegt wird.

Das Interview mit Anna Klara Falke und Lukas Boch f├╝hrt Dr. Julius Alves aus dem Lektorat Geschichte/ Politik/ Gesellschaft.

Boardgame Historian: https://bghistorian.hypotheses.org/

Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele: https://gespielt.hypotheses.org/