Die Geschichte der Menschheit als Migrationsgeschichte

Migration ist gegenwärtig ein Reizthema, mit dem man Wahlen gewinnen oder verlieren kann. Heute, so glaubt man, gebe es mehr Migration als je zuvor. Migration gilt außerdem als Problem, das staatlich geregelt werden muss. Spätestens nach dem Attentat von Solingen Ende August 2024 dominiert auch jenseits konservativer oder populistischer Parteien das Bestreben, sie zu begrenzen. Zugleich hofft die Wirtschaft aber darauf, mit Migranten Fachkräftemangel und demografischen Wandel zu entschärfen.

Ein Blick in die Geschichte der Menschheit hilft, den aufgeregten Ton in der Debatte zu entschärfen. Seit Urzeiten erschließen Menschen neue Gebiete, wechseln ihre Aufenthaltsorte. Manche freiwillig, um ihre Lebenssituation zu verbessern, aus Neugier oder Abenteuerlust, andere auf äußeren Druck. Tausende Jahre von Wanderschaft und Migration haben sich vielleicht mehr in unser Erbgut und unsere kulturellen Muster eingeprägt, als wir das aus „Bausparerperspektive“ wahrhaben wollen. So sehr, sagt Alexander Rubel, dass die Kulturgeschichte der Menschheit als Geschichte der Migration erzählt werden muss.

Herr Rubel, wie blickt man als Historiker auf die Migrationsdebatten dieser Tage?

Ein wenig anmaßend würde ich sagen: mit dem sprichwörtlichen „Lächeln der Auguren“. Bei jeder neuen Wanderungsbewegung wird so getan, als ob es sich um ein bevölkerungspolitisches Phänomen handeln würde, mit dem Gesellschaften das erste Mal konfrontiert wären. Tageszeitungen titeln, dass Migration „das“ Problem der Gegenwart sei. Nun, es ist aus historischer Sicht kein Problem der Gegenwart, nicht einmal der Moderne. Und mehr noch: Migration ist auch – in den meisten Fällen – kein „Problem“. Vielleicht eher sogar die „Lösung“.

Auf jeden Fall ist die absichtliche Wanderung seit Urzeiten eine die Art homo kennzeichnende Verhaltensweise. Unsere historisch-literarischen Überlieferungen zeugen davon: Die Vertreibung aus dem Paradies (ein Fall von „Zwangsmigration“) oder die von langjährigen Aufenthalten geprägte zehnjährige abenteuerliche Wanderung des Odysseus durch den Mittelmeerraum nach zehn Jahren Kampfeinsatz vor Troja (ein Fall von „Etappenmigration“) wären zwei Beispiele aus früher schriftlicher Überlieferung. Archäologisch können wir massive Wanderungsbewegungen noch weit früher konstatieren. Deswegen erscheint die aufgeregte Diskussion der Gegenwart doch etwas übertrieben.

Diese Aufgeregtheit ist historisch allerdings typisch. So hat einer der der Gründerväter der USA, Benjamin Franklin, Ende des 18. Jahrhunderts gegen die „pfälzischen Bauerntrampel“ (palatine boors) vom Leder gezogen (das war noch vor der amerikanischen Erfindung der political correctness), die unverschämterweise ihre Sprache und Sitten in Pennsylvania etablieren würden. Dadurch liefe Pennsylvania Gefahr, in wenigen Jahren zu einer deutschen Kolonie und damit „überfremdet“ zu werden.

Wenn Migration also durch die ganze Menschheitsgeschichte ein relativ normales Phänomen war, wann hat die Perspektive auf Migration als staatlich zu lösendes Problem angefangen?

Nun, schon in den frühsten Staatswesen gab es das Bedürfnis, Kontrolle auszuüben. Sowohl die eigenen „Bürger“ wie auch Fremde sollten erfasst oder mindestens kontrolliert werden. In dieser Hinsicht sind die Stadttore von Babylon wie auch der freien Reichsstadt Nürnberg und antike Häfen Kontrollpunkte, an denen man in geringem Ausmaß auch Migration steuern konnte. Allerdings gibt es kaum antiken Quellen, die Migration als gesellschaftliches Problem beschreiben. Als „Problem“ wurde Migration erst dann betrachtet, als sich im 19. Jahrhundert in Europa eine neue historische Meistererzählung durchsetzte: Die „Mär“ von der verbindlichen Sesshaftigkeit des Menschen als zivilisatorischem Idealzustand. Mit dem Aufstieg des Bürgertums und der Entstehung der Nationalstaaten ergab sich eine neue Perspektive auf die in früheren Zeiten geradezu alltägliche Migration, die etwa Handwerker quer durch das Römische Reich oder im Mittelalter von Kathedrale zu Kathedrale führte.

Nationalstaaten entstanden aus „stillgelegter Mobilität“ (J. Osterhammel). Die „Völkerwanderung“ brachte die „deutschen Stämme“ erst an die Orte, an denen dann beispielsweise die deutsche Nation als angeblich historischer Endzweck erwuchs. Wanderung wurde plötzlich zum Ausnahmetatbestand, zur Abweichung von einer Norm, die zumindest für die bürgerlichen Schichten in einer an Eigentum gebundenen Ortsansässigkeit bestand. Jeder hatte nun seinen festen Platz in der Welt und vor allem auch in der kleineren Welt des Bürgerkosmos.

Es ist eine grundlegende These meines Buchs, dass eben diese ganz moderne Vorstellung von Sesshaftigkeit als Norm und Idealzustand für unseren überwiegend negativen Blick auf Migration verantwortlich ist. Denn hier scheinen sich alle Seiten einig zu sein, sowohl die Befürworter als auch die Gegner von Migration: Migration ist ein „Problem“, ein Ausnahmetatbestand. Sie muss beendet werden, entweder durch Ausweisung oder erneute Sesshaftwerdung, gefolgt von Integration. Wie Gesellschaften mit dem alltäglichen Phänomen von Migration umgehen, ist keine Frage schicksalhafter Fügungen. Migranten sind auch keine „Getriebenen“ ohne Handlungsspielräume (agency). Der Umgang mit Migration ist eine Frage politischer Optionen. Denn nur seit der Mitte des 20. Jahrhunderts – eine weitere Grundthese meines Buches – gibt es die technischen Möglichkeiten, die Migration steuern oder verhindern könnten (Grenzregime, fälschungssichere Pässe – Pässe sind überhaupt eine ganz neue Erfindung –, Bevölkerungskontrolle, Videoüberwachung usw.).

Welche Optionen wir ergreifen sollten, ist eine schwierige Frage. Glücklicherweise habe ich als Historiker mit dem Blick auf die Vergangenheit zu tun. Die Gegenwart und Zukunft überlasse ich gerne anderen.

Überblicksdarstellungen zur Migrationsgeschichte haben oft einen Schwerpunkt auf der Neuzeit, die als „das“ Zeitalter der Migration gilt. Das ist in Ihrem Buch anders – warum?

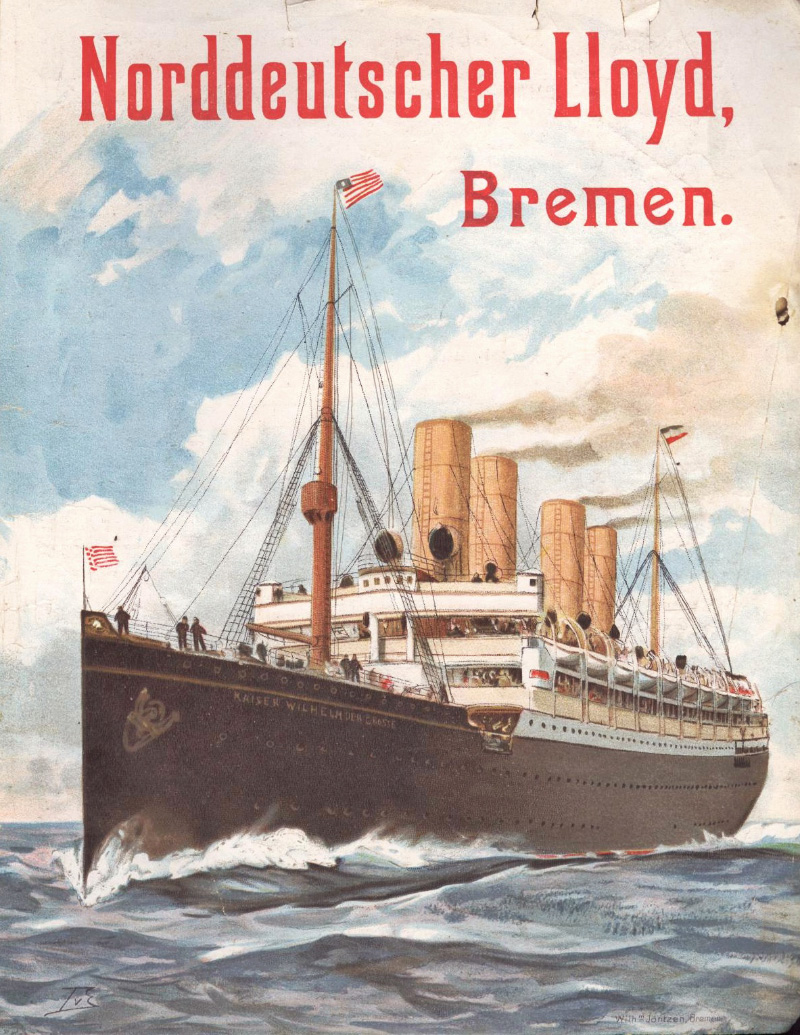

Nur für die Neuzeit verfügen wir über statistisch auswertbare Daten. Erst seit dem 19. Jahrhundert sind wir auf verhältnismäßig sicherem Terrain, was die Quantität von Bevölkerungsbewegungen angeht: Auswandererbriefe, Frachtpapiere, Passagierlisten der großen Dampfschiffgesellschaften usw. Nur mit diesen Daten können wir in etwa errechnen, dass 55 Millionen Europäer im 19. Jahrhundert (bis 1914) in die Amerikas ausgewandert sind.

Anhand solcher Berechnungen zeigt sich, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa 14 % der Weltbevölkerung „unterwegs“ war. Heute listet die UN-Statistik etwa 3,5 % der Weltbevölkerung als „internationale Migranten“. Mit welchem Recht sprechen wir also von unserer Gegenwart als dem „Zeitalter der Migration“ (so lauten mehrere aktuelle Buchtitel)? Und mit welchem Recht behaupten Neuzeithistoriker, dass Migration ein Phänomen der beschleunigten Moderne sei, die mit der europäischen Expansion seit dem 16. Jahrhundert zunehmend globale Dimensionen annahm?

Es finden sich so viele Hinweise für intensivste Wanderungen – kleinräumig wie weiträumig – in allen frühen Epochen, sogar in der quellenlosen Vor- und Frühgeschichte, dass die These keineswegs statthaft ist, Migration sei in erster Linie ein Phänomen der kapitalistischen Moderne mit ihrer weiträumigen Arbeitsmigration und frühere Epochen seien vor allem statisch gewesen. Im Gegenteil: Ich zeige in meinem Buch detailliert auf, dass erst unsere Gegenwart mit ihren modernen und effektiven Grenzregimen Migration steuern und verhindern kann. Als die Vandalen und Alanen im Jahr 429 vom heutigen Spanien in die römische Provinz Africa übersetzten, gab es keine Frontex-Agentur, die das mit pushbacks hätte verhindern können. Umgekehrt geht das nun durchaus. Migration war zu allen Zeiten und in allen ihren Formen, von Kolonisierung und Eroberung über Arbeitsmigration bis zu Flucht und Vertreibung, nicht nur an der Tagesordnung, sondern ein Phänomen, das als positive Nebeneffekte Kulturaustausch und Wissensvermittlung ermöglicht hat.

Gerade in der Forschung über die frühen Epochen tut sich durch neue, naturwissenschaftliche Methoden in den letzten Jahren einiges. Hat Sie etwas besonders überrascht?

Hier gibt es in der Tat sensationelle Neuigkeiten, die allerdings noch bei den wenigsten Soziologen und Neuzeithistorikern, die sich mit Migration beschäftigen, angekommen sind. Erst seit etwa zehn Jahren wissen wir durch die Analyse alter DNS (aDNA), dass – abgesehen von der Ausbreitung der Menschheit (des homo sapiens) über alle Kontinente beginnend vor etwa 70.000 Jahren (out of Africa) – zwei ganz große Wanderungsbewegungen in Europa stattgefunden haben. Sie haben den „Genpool“ der alten Europäer völlig verändert und zeigen einen mindestens zeitweiligen „Bevölkerungsaustausch“ an. Die entscheidende Neuerung der Vorgeschichte war die Verbreitung des Ackerbaus (und auch der Viehzucht), die sogenannte „neolithische Revolution“, die vom fruchtbaren Halbmond und Anatolien aus vor etwa 7.000 Jahren nach Europa kam. Bis vor kurzem waren sich die Archäologen noch uneins darüber, ob sie sich gewissermaßen als „Idee“ verbreitete oder von Einwanderern mitgebracht wurde. Die neuen genetischen Untersuchungen haben gezeigt, dass es anatolische Bauern waren, die mit ihren Kenntnissen und ihren gezähmten Tieren nach Westen zogen. Hier haben sie die (offenbar recht kleinen) Jäger- und Sammlerpopulationen Alteuropas zumindest zahlenmäßig verdrängt. Am Ende des Neolithikums mit der beginnenden Bronzezeit (ab ca. 2800 v. Chr.) ist eine neue Einwanderungswelle nachweisbar, diesmal von mobilen Viehhirten (und Reitern) aus der eurasischen Steppe, die erneut zu einer auffälligen Veränderung der genetischen Signatur in Mitteleuropa führte. Diese genetischen Veränderungen in der Vorgeschichte lassen sich übrigens mit Veränderungen im archäologischen Sachgut korrelieren.

Das ist in dieser kurzen Antwort alles sehr vereinfacht und verkürzt, mehr Details finden sich im Buch. Diese neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse werden aber nur diejenigen überraschen, die Migration über weite Räume hinweg für ein exklusives Phänomen der kapitalistischen und globalisierten Moderne gehalten haben.

„Die Kulturgeschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Migration“ – ist das nicht etwas überspitzt?

Nun ja, hier darf ich Sie erinnern, dass der Vorschlag für den Titel vom Verlag kam … Aber in der Sache ist das ganz richtig. Gerade das Beispiel der Verbreitung von bedeutenden Kulturtechniken wie Ackerbau zeigt das. Es war eben keine abstrakte Information, die sich über Europa verbreitete. Es waren die Ackerbauern selbst, die ihre komplexen Erfahrungen im Landbau in neuen Regionen anwandten und bisweilen lokale Nachahmer fanden. Techniken und Informationen sind oft zu komplex, um mündlich und ohne Ausbildung oder „Lehre“ vermittelt zu werden – gerade zu Zeiten ohne Medien. Sie wandern nur mit ihren Trägern. Migration erklärt somit Fortschritt. Und auch neue Formen von Kultur entstehen vor allem im Austausch über Kulturgrenzen hinweg.

Es waren eben nicht die Weinreben, die bereits der Gründer von Kapstadt, Jan van Riebeeck, 1652 nach Südafrika mitbrachte, welche die bis heute berühmte Weinbaukultur des Landes begründeten. Sie gingen kläglich ein oder brachten wenig Ertrag, weil sie von malayischen Sklaven kultiviert wurden, die sich mit Wein nicht auskannten. Es waren die wenigen fachkundigen hugenottischen Familien aus Frankreich, die sich eine Generation später am Kap ansiedelten. Bis heute ist Franschhoek (Franzoseneck) die Lage mit den besten Weinen des Landes. Bereits für die Bronzezeit haben wir archäologische Beweise für weiträumige Austauschnetzwerke im Mittelmeerraum und darüber hinaus. Metalle aus Spanien und Britannien wurden beispielsweise bis nach Griechenland und Kleinasien gehandelt. Mit den Waren reisten auch Menschen, die neues Wissen mitbrachten.

Auch für die Schöpfung von Neuem, von Kultursynthesen, ist der kulturübergreifende Austausch durch Migration entscheidend. Ein eigenes Kapitel habe ich der Entstehung des Jazz in den USA gewidmet. Diese neue Musik, die unseren gesamten modernen Popmusik zugrunde liegt, hat sich aus dem Zusammenprall und der folgenden Verschmelzung von europäischen Musiktraditionen mit denen der als Sklaven nach Amerika verschleppten (West-)Afrikaner entwickelt. Die Musik der missbrauchten und misshandelten Sklaven ist die rhythmische Konterbande, zu der die Nachfahren der Sklavenhalter verzückt das Tanzbein schwingen. Migrationsbedingte Kultursynthese versinnbildlicht somit unter Umständen auch den Sieg des Schönen über das Niederträchtige.

Dann noch eine letzte Frage: Sie sind ja selbst vor gut zwanzig Jahren nach Rumänien gegangen, um in Iași eine Zweigstelle des Goethe-Instituts aufzubauen. Welche Bereicherungen haben Sie aus Ihrer persönlichen Migrationsgeschichte gezogen?

Migrationserfahrung kann ganz unterschiedlich sein. Der Kriegsflüchtling aus der Ukraine wird seine Wanderungsgeschichte ganz anders begreifen als der russische Oligarch die seine in seiner Villa an der Côte d’Azur. Anders wiederum vielleicht der Flüchtling Thomas Mann in seinem wunderschönen Haus unter Palmen in Pacific Palisades. Meine Auswanderung vor über zwanzig Jahren war natürlich freiwillig und nur für einen überschaubaren Zeitraum von etwa drei Jahren geplant. Eine Rückkehr war also vorgesehen – auch das ist sehr typisch für Migration. Aber persönliche Gründe und die Möglichkeiten einer Karriere, die in Deutschland vielleicht ganz anders verlaufen wäre, haben meine dauerhafte Emigration bestimmt, die sich letztlich „einfach so ergeben“ hat. Im Gegensatz zu Ovid, der vor über 2.000 Jahren an die Küste des heutigen Rumäniens verbannt worden war, finde ich Land und Leute ganz wunderbar und bleibe gerne auch weiterhin hier. Ich war zwischendurch aber auch für ein Jahr als Gastwissenschaftler in England. In der akademischen Welt sind Ortswechsel und weiträumige Wanderungsbewegungen ja ganz normal, übrigens schon seit dem Mittelalter. Erasmus von Rotterdam oder Thomas von Aquin haben weitaus vielfältigere Migrationserfahrungen gemacht. Ganz sicher bin ich mir aber, dass mein Lebensweg mein Interesse an dem Thema in entscheidendem Maße bestimmt hat. Also ist das Buch, das Sie vor sich haben, letztlich auch ein Produkt von Kulturkontakt und internationaler Migration.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Prof. Dr. Dr. Alexander Rubel führte Dr. Julius Alves aus dem Lektorat Geschichte/Politik/Gesellschaft.

Alexander Rubel

Migration

Eine Kulturgeschichte der Menschheit

2024. 332 Seiten mit 30 Abb. Kart.

€ 35,–

ISBN 978-3-17-044528-4