Anl√§sslich des Erscheinens der deutschen Ausgabe des Werkes „FIFTY SHRINKS. Portraits aus New York“ f√ľhrten wir mit dem Autor und Fotograf Sebastian Zimmermann das folgende schriftliche Interview:

Anl√§sslich des Erscheinens der deutschen Ausgabe des Werkes „FIFTY SHRINKS. Portraits aus New York“ f√ľhrten wir mit dem Autor und Fotograf Sebastian Zimmermann das folgende schriftliche Interview:

- Wie sind Sie auf die Idee gekommen ein solches Buchprojekt anzugehen?

Ich habe mich schon immer f√ľr die Fotografie interessiert, eine kreative Ader gehabt. Schon in meinem Medizinstudium habe ich w√§hrend eines Urlaubsemesters in New York viel fotografiert. Damals, im Jahr 2002, als ich anfing, meine Privatpraxis in New York aufzubauen, habe ich Kurse am International Center for Photography in New York belegt, um meine technischen F√§higkeiten zu verbessern. Dort wurden die Studenten gefragt: ‚ÄěWas ist dein Langzeitprojekt?‚ÄĚ Als ich von meiner Praxis auf dem Weg zu einem Fotografie-Vortrag war, kam mir im Taxi der Gedanke, wie es w√§re, Therapeuten zu fotografieren? Ich forschte nach und fand Fotob√§nde √ľber K√ľnstler in ihren Ateliers, Schriftsteller an den Orten, wo sie schreiben und Wissenschaftler in ihren Labors. Ich konnte kein Fotobuch √ľber Psychotherapeuten in ihren Praxen finden. Als Psychiater war ich in einer idealen Position. Ich konnte gleich am n√§chsten Tag mit meinem Projekt anfangen, indem ich meine Kollegen auf der Arbeit fragte, ob ich sie fotografieren d√ľrfte. Einige stimmten bereitwillig zu, und die ersten Foto-Sessions waren eine tolle Abwechslung von unserer t√§glichen Arbeit.

- Wie w√ľrden Sie den besonderen Ansatz Ihres Buches beschreiben?

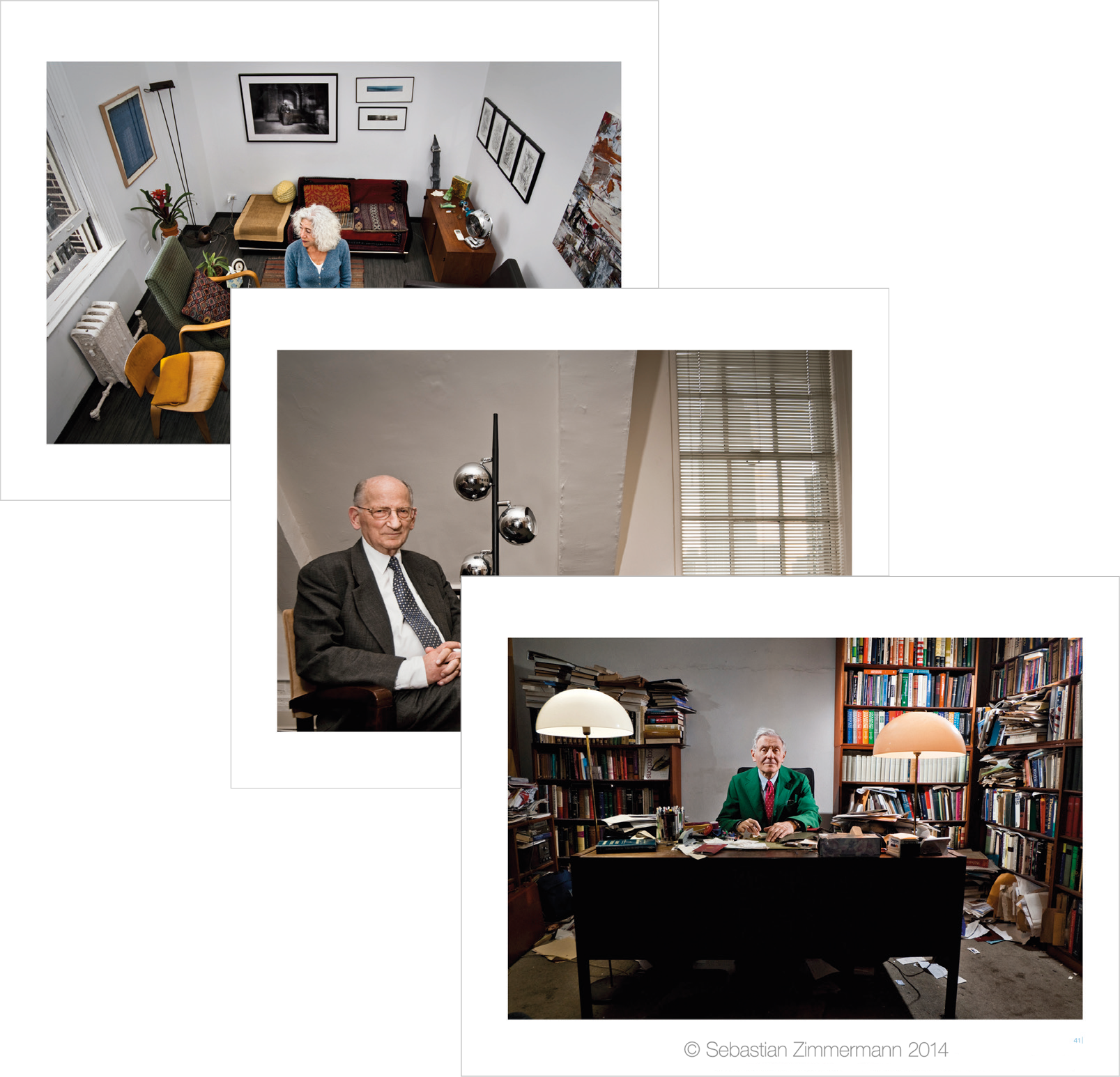

Der besondere Ansatz meines Buches kreist um die Person der Psychotherapeuten. Traditionell d√ľrfen Therapeuten ja nicht viel von sich preisgeben. Da ich aber selber Psychiater und auch Psychotherapeut bin, kenne ich nat√ľrlich viele meiner Kollegen von ihrer pers√∂nlichen Seite und ich hatte keine Hemmungen, ihnen Fragen zu stellen. Das Buch zielt darauf ab, das menschliche, ganz pers√∂nliche Gesicht von Therapeuten zu zeigen, das √ľblicherweise hinter ihrer Arbeit verborgen bleibt.

Der besondere Ansatz meines Buches kreist um die Person der Psychotherapeuten. Traditionell d√ľrfen Therapeuten ja nicht viel von sich preisgeben. Da ich aber selber Psychiater und auch Psychotherapeut bin, kenne ich nat√ľrlich viele meiner Kollegen von ihrer pers√∂nlichen Seite und ich hatte keine Hemmungen, ihnen Fragen zu stellen. Das Buch zielt darauf ab, das menschliche, ganz pers√∂nliche Gesicht von Therapeuten zu zeigen, das √ľblicherweise hinter ihrer Arbeit verborgen bleibt.

Mir ging es besonders darum, mit meiner Kamera die folgende Frage zu stellen: Was f√ľr ein Typ Mensch begibt sich auf den langen, schwierigen Pfad, ein Psychotherapeut zu werden? Und warum? Ich habe die Therapeuten wie andere Zielgruppen behandelt, √ľber die es bereits Fotob√ľcher gibt. Ich k√∂nnte auch sagen, ich habe Therapeuten wie K√ľnstler behandelt, an ihrem Arbeitsplatz portraitiert. Aus fotografischer Sicht sah ich die Therapeuten als eine Subkultur an. Einfacher gesagt, ich war ein Fotograf, der eine Subkultur fotografiert, zu der er selber geh√∂rt.

Mir war es sehr wichtig, ein Buch zu schaffen, das nicht ausschlie√ülich die psychotherapeutische ‚ÄěCommunity‚ÄĚ interessiert, eine Art Fachbuch also. Ich war sehr motiviert, die Arbeit der Therapeuten in Bildern und Texten einem popul√§ren Publikum vorzustellen, so dass ihr Beruf transparenter wird. Ich wollte meine eigene Neugier befriedigen und Vorurteile, die gegen√ľber diesem Beruf bestehen, mit Hilfe der Kunst abzubauen. Es war mir sehr an Entstigmatisierung gelegen. Denn die meisten Menschen gehen ungern zu Psychotherapeuten, wie sie auch gerne Zahn√§rzte vermeiden.

Wenn die von mir portraitierten Kollegen w√§hrend dem Interview Fachausdr√ľcke benutzten, habe ich Sie gebeten, die Begriffe so zu erkl√§ren, dass sie auch ein Laie verstehen kann. Unter dem Begriff des Unbewussten oder der Verdr√§ngung k√∂nnen sich die meisten Menschen etwas vorstellen. Aber wie steht es um ‚Äě√úbertragung‚ÄĚ, ‚Äěfreier Assoziation‚Äú oder ‚ÄěDissoziation?‚ÄĚ ‚ÄěFifty Shrinks‚ÄĚ ist zwar kein Lehrbuch, aber man kann etwas lernen, wenn man sich das Werk genau ansieht. Ein Hauptanliegen von mir war es aufzuzeigen, Psychotherapeut zu sein ist ein interessanter Beruf!

- Auf welche Reaktionen sind Ihre Anfragen bei Ihren Kolleginnen und Kollegen gestoßen, diese in ihren Praxisraumen zu fotografieren und zu interviewen?

Haupts√§chlich stie√ü ich auf Interesse und Wohlwollen. Die Tatsache, dass ich selber Psychiater bin, ist mir zweifellos zugutegekommen. Meine Kollegen vertrauten mir, weil sie wussten, dass ich mich in ihre Haut versetzen konnte. Ich fing also an, meine Freunde und Zimmer-Nachbarn zu fotografieren. Schon bald fand ich mich in den B√ľros von namhaften Pers√∂nlichkeiten wieder. Ich trieb mein Projekt haupts√§chlich durch Mundpropaganda voran. Wenn ich gerade jemand fotografiert hatte, hie√ü es oft: ‚ÄěDu solltest diesen oder jenen Analytiker aufsuchen. Der hat ein interessantes Gesicht‚ÄĚ oder ‚Äěsie hat ein ungew√∂hnliches B√ľro“. Wenn ich allerdings jemand anrief, ohne eine Empfehlung zu haben, konnte ich mir bei der Beschreibung meines Projekts noch so viel M√ľhe geben, es klappte nicht. Einige haben kategorisch abgesagt. Einmal wurde ich gewarnt, ich solle auf keinen Fall die Innenr√§ume psychotherapeutischer Praxen ablichten, denn das k√∂nne Patienten, die d ort ihre Sitzungen haben, verst√∂ren.

ort ihre Sitzungen haben, verstören.

- Wieviel Zeit konnten Sie sich in der Regel f√ľr einen Besuch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen nehmen?

Mein Projekt hatte zwei Teile. Zuerst das Fotografieren, dann ‚Äď an einem anderen Tag ‚Äď das Interview. F√ľr die Foto-Session veranschlagte ich ein bis zwei Stunden. Bei einigen Therapeuten hat das nicht gereicht. Ich habe sie zwei- oder sogar dreimal fotografiert, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Die k√ľrzeste Session dauerte 20 Minuten, weil der Analytiker gerade kaum Zeit hatte.

- Was hat f√ľr Sie ganz pers√∂nlich in der R√ľckschau einerseits die gr√∂√üte √úberraschung und andererseits die gr√∂√üte Herausforderung dargestellt? Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Zu den √úberraschungen:

Am Anfang hatte ich ab und zu Zweifel, habe gedacht, wozu mache ich das, wer wird sich f√ľr solche Fotos interessieren? Warum investiere ich so viel Zeit und Energie in diese Sache? Als ich merkte, dass die Reaktionen meiner Kollegen, die ich vor die Kamera bat, und auch die von Freunden und Bekannten positiv waren, war das eine √úberraschung. Ich war motiviert, weiterzumachen.

Ich war √ľberrascht, dass sich Architekten und Raumdesigner f√ľr meine Bilder interessierten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Auf einer Konferenz lernte ich Professor Elizabeth Danze von der University of Texas kennen. Als Architektin hatte sie bereits einige Artikel √ľber ‚ÄěRaum und Psyche‚ÄĚ von psychoanalytischen Arbeitszimmern ver√∂ffentlicht. √úber ihre Bereitschaft, einen sehr poetischen Essay mit dem Titel ‚ÄúDer Therapeutische Innenraum‚ÄĚ zu meinem Buch beizusteuern, habe ich mich sehr gefreut.

Was mich weiterhin √ľberraschte, war die unglaubliche Vielfalt an Inneneinrichtungen, theoretischen Orientierungen und Charaktertypen, die sich mir auf meiner Reise durch die New Yorker Therapeutenwelt offenbarten.

Zu den Herausforderungen:

Eine gro√üe Herausforderung war die Beleuchtung. Das Licht, das durch ein Fenster herein kommt, mit dem Licht von Lampen im Innenraum zu kalibrieren, ist technisch nicht einfach. Ich habe ohne einen Beleuchter gearbeitet. Ich musste die technischen F√§higkeiten √ľben, meine Strategie mit Lehrern durchsprechen, mir selber aneignen.

Auch die Interviews und Essays waren eine Herausforderung. In meinem Beruf als Psychiater f√ľhre ich in gewisser Weise st√§ndig Interviews mit Patienten durch, besonders am Anfang. Daran bin ich gew√∂hnt. Aber Englisch ist nicht die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, in der ich alle Feinheiten beherrsche. Am Ende brauchte ich die Hilfe meiner Frau, die Journalistin ist, um die Texte zu redigieren.

- Unterscheidet sich Ihre Arbeit als Psychotherapeut in New York von der Ihrer Kolleginnen und Kollegen in Berlin, Z√ľrich oder Wien, und wenn ja, wie?

Ich glaube, dass die Menschen in New York eher dazu neigen, sich emotionale Hilfe beim Fachmann zu holen, wenn sie erkennen, dass sie das brauchen. Es hat sich einfach herumgesprochen, dass das okay ist, und dass man sich nicht daf√ľr sch√§men muss. Wenn ein Freund den anderen fragt: ‚ÄěWas machst du jetzt?“ und die Antwort lautet: ‚ÄěIch gehe zu meinem Therapeuten“, dann wird das akzeptiert, ohne dass einer die Augenbraue hochzieht. Manchmal bin ich in New York auf einer Party und jemand erz√§hlt mir, welche Medikamente er gegen Depression oder Angst nimmt, sobald ich ihm sage, dass ich Psychiater bin. Ich empfinde diese Art von Offenheit als etwas Fortschrittliches. Ich habe den Eindruck, in Berlin, Z√ľrich oder Wien werden psychische Erkrankungen und deren Behandlung noch etwas mehr stigmatisiert.

- Welches Bild besitzen die New Yorker im Allgemeinen von ihren Shrinks und wer von ihnen kann es sich leisten, einen Psychotherapeuten aufzusuchen?

Insgesamt, so glaube ich, stehen die New Yorker der Arbeit ihrer ‚ÄěShrinks‚ÄĚ √ľberwiegend positiv und wohlwollend gegen√ľber. Die Bezeichnung ‚ÄěShrink‚ÄĚ ist ja ein neckender Begriff. Vielleicht ist da was von den vielen Woody Allen-Filmen durchgesickert, in denen sich der Protagonist selbst-ironisierend auf die Couch begibt.

Wie schon erw√§hnt wird es in New York akzeptiert, wenn Menschen einmal oder sogar mehrmals in der Woche ihren Therapeuten aufsuchen, fast so wie man zu einem Personal-Trainer ins Fitness-Center geht. Das Dasein in New York ist gepr√§gt von Stress, Konflikten, R√ľckschl√§gen, Niederlagen. Es ist ein st√§ndiger √úberlebenskampf, und da ist es verst√§ndlich, dass man auch schon mal einen Lebensberater aufsucht.

Es ist nicht billig, sich in Behandlung zu begeben, aber wer eine ordentliche Krankenversicherung hat, kann es sich in der Regel leisten. Therapeuten haben oft eine ‚ÄěSliding Scale‚ÄĚ, das hei√üt, sie passen ihr Honorar an den Verdienst des Patienten an, um die Behandlung zu erm√∂glichen. Kliniken, Krankenh√§user und auch psychotherapeutische Institute bieten Behandlungen an, die sich auch Studenten oder weniger gut Betuchte leisten k√∂nnen.

- Werden in New York speziell unter j√ľngeren Psychotherapeuten bestimmte neue methodische Entwicklungen sichtbar, die einen Trend beschreiben k√∂nnten?

Insgesamt sind viele j√ľngere Therapeuten flexibler, lockerer in der Anwendung ihrer Behandlungsmethoden.

Das hei√üt, sie beschr√§nken sich nicht auf eine einzige therapeutische Richtung, sondern sie integrieren verschiedene Techniken, z.B. kognitive- oder verhaltenstherapeutische mit psychodynamischen. Das w√ľrde man als ‚Äěeklektisch“ bezeichnen. Psychoanalytiker achten mittlerweile auch insbesondere auf ihre Gegen√ľbertragung. Die interpersonelle, intrasubjektive Analyse hat mehr Anh√§nger gefunden.

Manche Therapeuten achten sehr auf ‚ÄěBranding‚ÄĚ. Sie sind hochspezialisiert, arbeiten nur mit ganz bestimmten Patientengruppen. Eine Kollegin von mir behandelt fast ausschlie√ülich werdende M√ľtter oder M√ľtter mit Babys oder Kleinkindern.

Die sozialen Medien haben in die Psychotherapie eingegriffen. Ich kenne Therapeuten, die in China ans√§ssige Patienten √ľber Skype behandeln. Oder sie texten mit ihren Patienten. Internet-Portale wie ‚ÄěTalkspace‚ÄĚ bieten Online-Therapien an.

- Haben Sie einen Lieblingsband, den Sie Ihren Leserinnen und Lesern empfehlen möchten? Wenn ja, was gefällt Ihnen besonders daran?

Was die Fotografie betrifft, finde ich das Werk von August Sander gro√üartig. W√§hrend meiner Arbeit an ‚ÄěFifty Shrinks‚ÄĚ habe ich mich immer wieder von dem amerikanischen Portrait-Fotografen Arnold Newman inspirieren lassen. Er hat einige sehr sch√∂ne B√ľcher gemacht. Newman besitzt eine geniale Art, das psychologische Moment seiner Subjekte zu erfassen.

Was die Psychotherapie angeht, so hat der New Yorker Analytiker Philip Bromberg spannende B√ľcher √ľber seine Arbeit mit Patienten geschrieben, wie z. B. ‚ÄěAwakening the Dreamer‚ÄĚ. Der Kalifornier Irving Yalom hat viele lehrreiche und unterhaltsame B√ľcher geschrieben. Stephen Grosz‚Äô ‚ÄěAn Examined Life‚ÄĚ ist exzellent.

- Was möchten Sie dem Leser mitgeben, bevor er Ihr Buch aufschlägt und zu lesen beginnt?

In dem Buch bl√§ttern ‚Äď auch von hinten nach vorne!

Sich von den Bildern leiten lassen.

Was strahlt diese(r) Therapeut(in) aus?

Was sagt die Inneneinrichtung √ľber diesen Menschen aus? W√ľrden Sie zu ihm oder ihr hingehen?

Lesen Sie die Zusammenfassung des Interviews.

Lernen Sie nur ein paar Therapeuten pro Tag kennen.

Genießen Sie das Buch in kleinen Häppchen!

Lieber Herr Zimmermann, vielen Dank f√ľr dieses interessante und anregende Gespr√§ch!